『 酒 』

テレビ屋 関口 宏

火傷しそうな蓋を取り、マッチに火をつけて、箸でつまんだ鰭(ひれ)に火を移し、器のなかで4~5回チャプチャプさせて頂くのは・・・・・・そう、呑兵衛には堪らない「ひれ酒」です。

炙った鰭の香ばしさが、燗酒の旨さを一層引き立てて、冷えきった身体に有難く染み渡ります。ですから、春が近づくにつれ、有難みが薄れてしまいますから、今季もそろそろお別れかもしれません。

なぜこんな話を始めたのか。実は昨年12月、日本の伝統的酒造りが、「ユネスコ無形文化遺産」に選ばれたからなのです。このニュースを聞いて思い出されたことがありました。

ひと昔前、四谷に「傳魚坊」(でんぎょぼう)という居酒屋がありました。ある日友人につれられて行ったのが始まりだったのですが、何ともそこのオヤジが、「酒」、しかも「日本酒」に詳しく、色々なことを教えて貰いました。半ば叱られながら聞く感じがまた面白く、オヤジが店をたたむまで相当通いました。

そしてその講釈どおり、立派な酒が置いてありました。と言うより立派な酒しか置かなかったと言った方がよいのでしょう。しかも普通には聞いたこともないような酒もありました。何でもオヤジが酒蔵めぐりをして、気の合った杜氏さんに造ってもらった酒だそうで、その酒の名前も、オヤジが考えたものもあり、それがまた感心させられてしまうネーミングもあったのです。

例えば、「撫柳」(ぶりゅう)。これは英語のBreweryから思いついたそうです。上手いと思いました。

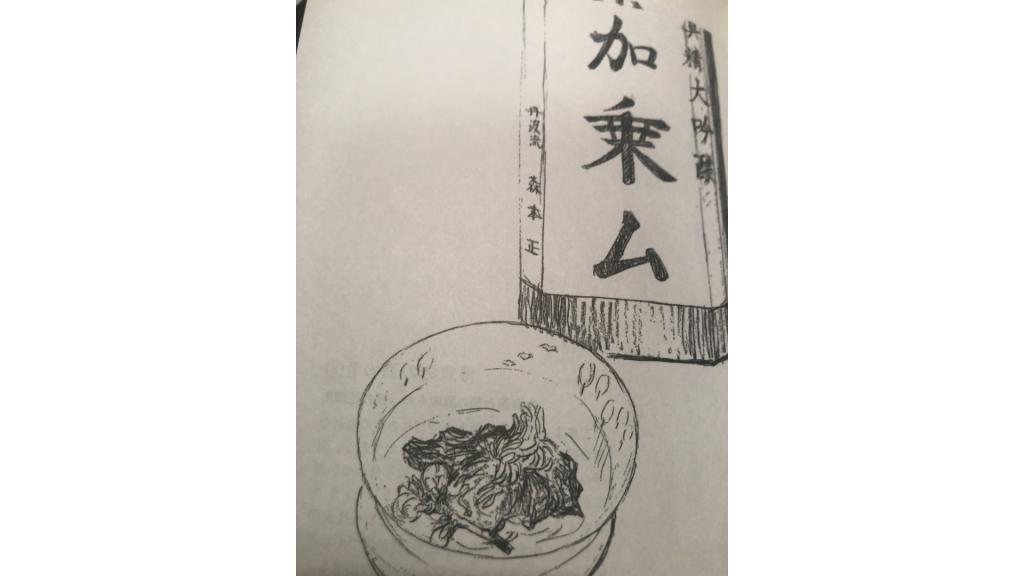

そしてもうひとつ。「加乗ム」。これは「かじょうし」と読ませるのですが、まず「加」は数学では、くわえる、つまり「+」。「乗」はかける、つまり「×」。そして「ム」は古い読み方で、「ござる」と読ませるのだそうで、「+」と「×」を重ねると「米」になるのです。それゆえ「加乗ム」=「米の酒でござる」と考えたそうで、初めて聞かされた時には、その見事さに、唸ってしまいました。そしてこれが絶品の大吟醸酒。お勘定もそれなりのお支払いをしましたが、納得の結果でした。

傳魚坊店主の直筆の画

オヤジによると、日本酒の「質」の向上は、昭和になってからのこと。酒造好適米(代表格が山田錦)が一般化されたことと、その米を磨いて精白度をあげる機械がつくられたことによると聞きました。それまでほとんど何も知らずに、ただ酒を吞んでいた者にとっては、「米を磨いて酒を造る」なんてことは、俄かには信じられない話でした。

確かにその頃から、純米酒だの醸造酒だの吟醸酒だのと様々な酒が登場し、さらに精米歩合(磨き方の割合)が50%とか40%とか、遂には35%というものまで登場して日本酒、花盛り状態になったと思われます。ちなみになぜ米を磨くのか。どうやら米粒の表面はタンパク質が強く、それが雑味に感じられるので、それを磨く、つまり削って削って、芯に近くなればなるほど、でんぷん質の旨みが出てくるのだそうで、35%となれば65%は使われず、米ぬかになってしまう贅沢なものなのです。

ただし「ユネスコ・無形文化遺産」はこのことを評価しているわけではなく、500年以上前から、日本で培われてきた麹菌、酒母作り、もろみ管理等々の伝統技術に与えられたものなのです。

そういえば「傳魚坊」のオヤジがよく嘆いていました。「日本酒に携わる杜氏さん達の評価が低すぎる。

日本酒ほど技・手間がかかる酒は、世界にないのに」と。今回のユネスコの評価は、杜氏さん達の励みになればと願っています。

それにしても最近、日本酒はさらに進化しているように感じます。たしかに旨い酒がふえました。

そして「和食」の世界的人気と共に、「日本酒」も世界的な人気を集めるようになって来ていますし、輸出も伸びているようです。

心配なのは、国内での酒の需要が減少していることです。多分若い人の酒離れではないかと思われます。また世代間ギャップによる「宴会」逃避もあるのかもしれません。勿体ないと思います。折角旨い酒があるのに。

私は若いころから日本酒に限らず、何でも頂く人間なのですが、歳をとればとるほど、酒好きになっているような気がしています。

そして私の表現として使う言葉。

「とりあえず」は「ビール」。「おいしい」のは「ワイン」。そして「日本酒」は「旨い!」のです。

テレビ屋 関口 宏

炙った鰭の香ばしさが、燗酒の旨さを一層引き立てて、冷えきった身体に有難く染み渡ります。ですから、春が近づくにつれ、有難みが薄れてしまいますから、今季もそろそろお別れかもしれません。

なぜこんな話を始めたのか。実は昨年12月、日本の伝統的酒造りが、「ユネスコ無形文化遺産」に選ばれたからなのです。このニュースを聞いて思い出されたことがありました。

ひと昔前、四谷に「傳魚坊」(でんぎょぼう)という居酒屋がありました。ある日友人につれられて行ったのが始まりだったのですが、何ともそこのオヤジが、「酒」、しかも「日本酒」に詳しく、色々なことを教えて貰いました。半ば叱られながら聞く感じがまた面白く、オヤジが店をたたむまで相当通いました。

そしてその講釈どおり、立派な酒が置いてありました。と言うより立派な酒しか置かなかったと言った方がよいのでしょう。しかも普通には聞いたこともないような酒もありました。何でもオヤジが酒蔵めぐりをして、気の合った杜氏さんに造ってもらった酒だそうで、その酒の名前も、オヤジが考えたものもあり、それがまた感心させられてしまうネーミングもあったのです。

例えば、「撫柳」(ぶりゅう)。これは英語のBreweryから思いついたそうです。上手いと思いました。

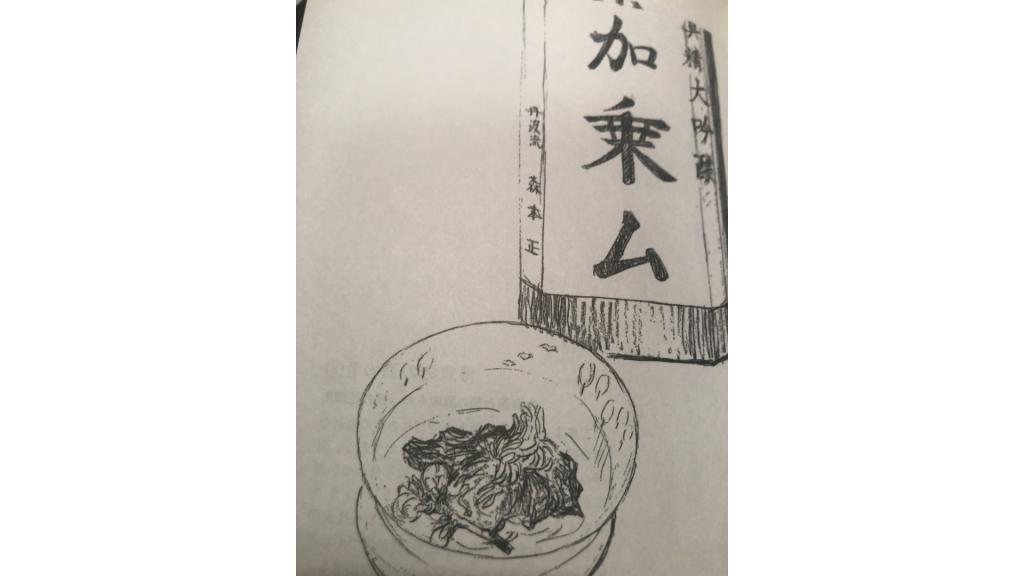

そしてもうひとつ。「加乗ム」。これは「かじょうし」と読ませるのですが、まず「加」は数学では、くわえる、つまり「+」。「乗」はかける、つまり「×」。そして「ム」は古い読み方で、「ござる」と読ませるのだそうで、「+」と「×」を重ねると「米」になるのです。それゆえ「加乗ム」=「米の酒でござる」と考えたそうで、初めて聞かされた時には、その見事さに、唸ってしまいました。そしてこれが絶品の大吟醸酒。お勘定もそれなりのお支払いをしましたが、納得の結果でした。

傳魚坊店主の直筆の画

オヤジによると、日本酒の「質」の向上は、昭和になってからのこと。酒造好適米(代表格が山田錦)が一般化されたことと、その米を磨いて精白度をあげる機械がつくられたことによると聞きました。それまでほとんど何も知らずに、ただ酒を吞んでいた者にとっては、「米を磨いて酒を造る」なんてことは、俄かには信じられない話でした。

確かにその頃から、純米酒だの醸造酒だの吟醸酒だのと様々な酒が登場し、さらに精米歩合(磨き方の割合)が50%とか40%とか、遂には35%というものまで登場して日本酒、花盛り状態になったと思われます。ちなみになぜ米を磨くのか。どうやら米粒の表面はタンパク質が強く、それが雑味に感じられるので、それを磨く、つまり削って削って、芯に近くなればなるほど、でんぷん質の旨みが出てくるのだそうで、35%となれば65%は使われず、米ぬかになってしまう贅沢なものなのです。

ただし「ユネスコ・無形文化遺産」はこのことを評価しているわけではなく、500年以上前から、日本で培われてきた麹菌、酒母作り、もろみ管理等々の伝統技術に与えられたものなのです。

そういえば「傳魚坊」のオヤジがよく嘆いていました。「日本酒に携わる杜氏さん達の評価が低すぎる。

日本酒ほど技・手間がかかる酒は、世界にないのに」と。今回のユネスコの評価は、杜氏さん達の励みになればと願っています。

それにしても最近、日本酒はさらに進化しているように感じます。たしかに旨い酒がふえました。

そして「和食」の世界的人気と共に、「日本酒」も世界的な人気を集めるようになって来ていますし、輸出も伸びているようです。

心配なのは、国内での酒の需要が減少していることです。多分若い人の酒離れではないかと思われます。また世代間ギャップによる「宴会」逃避もあるのかもしれません。勿体ないと思います。折角旨い酒があるのに。

私は若いころから日本酒に限らず、何でも頂く人間なのですが、歳をとればとるほど、酒好きになっているような気がしています。

そして私の表現として使う言葉。

「とりあえず」は「ビール」。「おいしい」のは「ワイン」。そして「日本酒」は「旨い!」のです。

テレビ屋 関口 宏