コロナでミケランジェロ売却か

在英ジャーナリスト 小林 恭子

日常生活に必須のサービス以外は活動停止となる「都市封鎖(ロックダウン)」体制が国ごとに、あるいは地域ごとに導入されてきた。

筆者が住む英国でも、今年3月の全国的なロックダウンに続いて、秋からは地域レベルで厳しい行動制限が付くようになった。「不要不急」扱いになった映画館、劇場、美術館、画廊、博物館などは閉鎖(3月)、再開館(7月)、また閉鎖(英国の人口の大部分が住むイングランド地方では11月5日以降)という急展開に直面した。

訪問者が途絶えたことで入場料、ショップや付設飲食店からの収入が途絶えた。スタッフの維持、施設の賃貸料の支払いなどで経営が苦しくなっている状況は時折報道されていたものの、その困窮ぶりが公に認識されるようになったのは、文化施設が所蔵作品を売却する動きが伝えられてからだ。

芸術院はスタッフ解雇の窮状

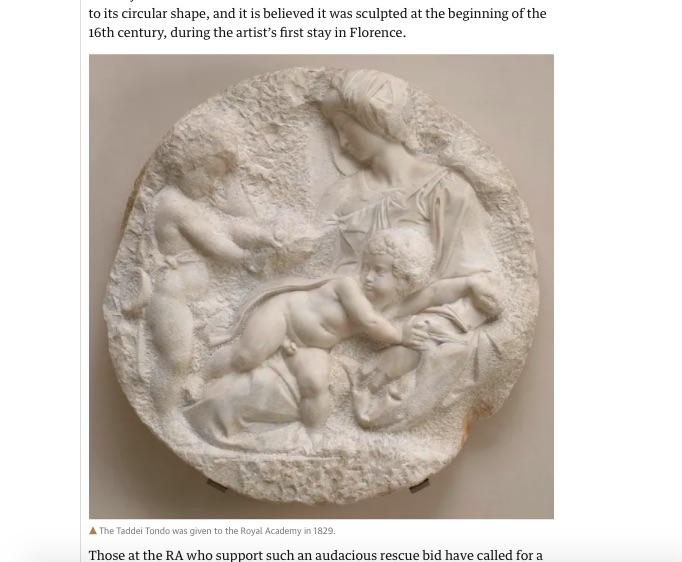

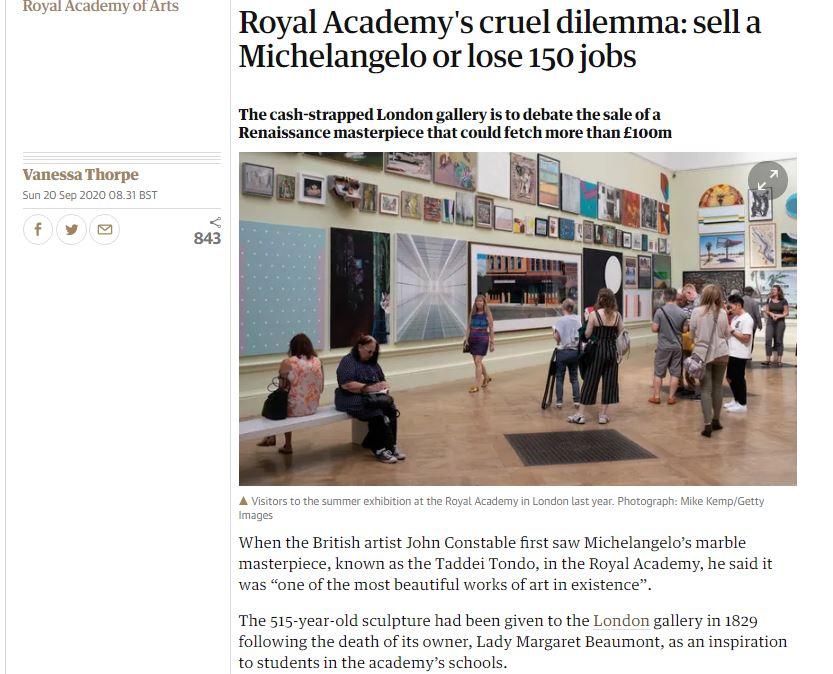

9月、英国の国立美術学校「ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(王立芸術院)」がルネサンス期の芸術家ミケランジェロ・ブオナローティによる浮き彫り彫刻の作品「タッディ・トンド」を売却する、という報道が出た。「タッディ・トンド」は英国にあるミケランジェロの唯一の彫刻作品で、フィレンツェ・ルネッサンスを象徴するものとして知られる。1504−05年に制作され、元の持ち主ウォリック伯爵夫人が亡くなって、1829年、芸術院に贈呈された。

英メディアの取材に対し芸術院は作品の売却を否定したが、関係者の一人は日曜紙オブザーバーに「売却すれば人材を救い、赤字を抜け出せる」と漏らしている(9月20日付)。

「タッディ・トンド」

芸術院は独立した慈善組織として運営されており、その運営費用をチケット代、ショップの売り上げ、会員費、寄付、企業のスポンサーシップなどで賄っている。新型コロナ感染拡大を防ぐためのロックダウンの悪影響を回避するため、政府がアート業界に拠出した緊急支援金157億ポンド(約2兆1600億円)の一部を受け取っているものの、現在のスタッフの約半分に相当する150人を一時解雇せざるをえない状況に追い込まれている。

2年前、芸術院は誕生250周年を祝うため、560万ポンドをかけて増設したが、これも今となっては痛い投資と思えてくる。

王立オペラ劇場も肖像画を

イングランド地方では、英博物館協会(博物館、美術館、画廊、歴史的な遺産を管理する組織などが加盟)が倫理規定を定めており、これによると「所蔵する芸術作品は、通常は財政的に取引する資産とはみなされない」。つまり、売却はしないことになっている。しかし、10月22日、王立オペラ劇場はデイヴィッド・ホックニーによる元劇場の最高経営責任者デビッド・ウェブスターの肖像画を約1200万ポンドで売却した。

オペラ劇場には王立バレエ団も含まれ、英国で最大のパフォーマンス・アートの雇用主となっているが、売却前、最高経営責任者アレックス・ビアードはコロナの拡大により劇場が閉鎖されたことで「私たちは最大の危機に直面している」と述べている。売却の決定は「厳しい選択だった」が、「この時期を乗り切って、将来も従業員を維持するためには仕方なかった」と語っている(オブザーバー紙、10月4日付)。

オブザーバー紙の記事(ウェブサイトより)

この話にはオチがつく。11月に入って、オークションで購入したのはオペラ劇場の理事長で携帯通信企業「カーフォンウェアハウス」の共同創業者デビッド・ロスだったことが判明したのである。

ロスは元々ホックニー作品の収集家だったが、購入資金は海外に住む名前が明かされない別の収集家が提供し、ロス自身は電話でオークションに買いの指示を出したという(サイト「アート・ニュースペーパー」、11月20日)。「ウェブスターの肖像画が英国を離れ、市民が目に触れないところに消えてしまうことを止めるのが目的」だった(売却事情をよく知る人物、同サイトより)。

ロスによる購入手続きが終了次第、肖像画はオペラ劇場に一旦戻り、その後、2023年まで予定されているナショナル・ポートレート・ギャラリーでの展示後、長期的な住処としてオペラ劇場に帰ってくる。

所蔵資産を売却する動きは、英国だけの話ではないが、「売るべきではない」という声も強い。

米国美術館ではミロ、モネ作品も

英国同様に財政困難に陥った米アート界では、今年4月、米美術館長協会がコレクション全体を維持するために一部作品を売却することを認めた。それ以前は運営費用や設備投資に使うために所蔵品を売却すれば批判の対象となり、場合によっては制裁を科される決まりとなっていたが、この方針が変更された格好だ。以前から財政が逼迫し、コロナによる閉鎖で収入が激減したブルックリン美術館は マチス、ミロ、モネの7作品をオークションで売却し、2000万ドル(約20億円)を得た。美術館の運営を維持するための基金も設置し、4億ドルを集めることを狙う。

一方、同様にコロナ禍の影響を受けるボルチモア美術館は所蔵作品の中でも目玉となるアンディ・ウォーホルを含むアーティストによる作品を10月末に売却予定だったが、美術館の理事の中で反対意見が強くなり、オークション当日に売却停止を決定している。

英国でも医療教育機関の内科医師会が所蔵する稀少本を売却して予算の赤字を補填しようとしたところ、内外で反対の声が上がり、「考慮中」となった。

「背に腹は代えられない」か「禁じ手」か

今回のような、解決の先行きが見えないパンデミックが流行している時、文化施設が所蔵作品を売却するのは良いことなのか、悪いことなのか。スタッフの雇用を維持し、この危機を乗り切るために「背に腹は代えられない」ので売却を決断せざるを得ないというのは一つの判断だ。運営が不可能になって文化施設そのものがなくなれば、市民が芸術作品あるいは歴史的に重要な事物を鑑賞する機会が失われてしまう。

カナダ人ジャーナリストのマルコム・グラッドウェルは収蔵物を手放したがらない文化施設はまるで「昔話に出てくるような、宝物をため込む怪物のようだ」と述べている(6月、ポッドキャストの番組内で)。「大部分の主要美術館は収蔵作品全体の95%を倉庫に保管しており、誰も見ることができない状態だ。まさに『ため込む怪物』だ」。

しかし、文化施設の肝心の部分が所蔵作品だとすれば、それを利益のために売却するのは自分で自分を破壊するような「禁じ手」にも思える。

一方、現状を前向きに捉えることも可能だ。「これを機会に収蔵コレクション全体を整理するべき」(国際的にも著名な学芸員フランチェスコ・ボナミ、サイト「アートニュース」、11月2日)。コロナ以前にあった規模の拡大思考を見直し、質を高める方向に向かうべき、という主張である。

英イングランド地方のロックダウンは12月上旬に終了するが、地域による行動制限は今後も続くと見られている。美術館、博物館にいつ訪問客が戻るのか。安心感を持って訪れることができる日は訪れるのか。

多くの不特定多数の人が室内の空間で集うことがタブーとなった今、美術館、博物館、そして劇場などの文化施設は生き残りをかけて戦っている。パンデミックのおそれがすっかり消えた頃、いったいどれだけ残っているだろう。

「コロナ」の他の記事

-

戦場フォトグラファー青木弘氏に聞く「アフリカ」7

〜「アフリカ」の経済!そして未来!? 後編〜キャプション 中国・インドの次に経済成長するのはアフリカ。と言われて久しいが。 実際に総人口では中国からインドにトップの座が移り、その次にはアフリカが見えて...

-

スペシャリスト トーク

2023.02.01

-

-

戦場フォトグラファー青木弘氏に聞く「アフリカ」6

〜「アフリカ」の経済!そして未来!? 前編〜キャプション 中国・インドの次に経済成長するのはアフリカ。と言われて久しいが。 実際に総人口では中国からインドにトップの座が移り、その次にはアフリカが見えて...

-

スペシャリスト トーク

2023.01.01

-

-

時代が変わる

新型コロナ感染が収まらぬ中、ロシアのウクライナ侵攻が始まり、日本では元総理大臣が凶弾に倒れ、アメリカの中間選挙では大方の予想に反し、民主党の善戦が伝えられた2022年もあと僅かに...

-

関口 宏

2022.12.01

-

-

戦場フォトグラファー青木弘氏に聞く「アフリカ」5

〜アフリカ平和プロジェクト「PEACEis_」の歩みと新しい表現への挑戦!〜キャプション コロナ渦でなかなか進展できなかったプロジェクトが動き出しました。 中央アフリカ共和国に広大な土地を購入。 養鶏場を建てる準備が進行している。 ...

-

スペシャリスト トーク

2022.08.01

-

-

経済は再びコロナに沈む!

猛スピードで進む新型コロナウイルスの感染拡大が、日本経済に深刻な影響を及ぼそうとしている。世界経済の不況色が強まる中で、日本経済の失速は予想以上に大きくなるのではないか。国民...

-

小此木 潔

2022.08.01

-

-

東欧で、ワクチン接種率はなぜ低い?

新型コロナウイルスのワクチン接種率は、世界の地域・国によって大きく異なる。 欧州に注目すると、2回接種済みの人はポルトガルでは90%を超えるが、ブルガリアでは29%で、欧州平均の...

-

小林 恭子

2022.03.01

-

-

なんとなく…なんとなく

新型コロナウィルスを抱えたままの年越しも3年目。正式名「COVID-19」からすれば、足掛け4年ということになりますが、実感としてはやはり3年目なのでしょう。もうそろそろ終息に向かってく...

-

関口 宏

2022.01.01

-

-

新型コロナで在宅中に作る介護食 ⑦

『中国風甘みそそぼろ』三桂 × 独立メディア塾 駒村多恵 新型コロナで在宅中に作る介護食⑦ スペシャリスト~介護福祉士・常食でも美味しい介護食~ 「中国風甘みそそぼろ」 介護を始めて12...

-

スペシャリスト トーク

2022.01.01

-

-

来年の春頃には・・・・・

「アッという間の一年だったなぁ」。 年の瀬の年寄りの会話。歳を重ねるほど早くなるとは昔から言われてきたこと。しかし最近では歳に関係なく、若い人からもそんな声を聞くように...

-

関口 宏

2021.12.01

-

-

新型コロナで在宅中に作る介護食 ④

『しらすオリーブ油』三桂 × 独立メディア塾 駒村多恵 新型コロナで在宅中に作る介護食④ スペシャリスト~介護福祉士・常食でも美味しい介護食~ 「しらすオリーブ油」 ※初回投稿 2019年5...

-

スペシャリスト トーク

2021.10.01

-

-

新型コロナで在宅中に作る介護食 ⑤

『旬のトマトを使った トマトゼリー』(前編)三桂 × 独立メディア塾 駒村多恵 新型コロナで在宅中に作る介護食⑤ スペシャリスト~介護福祉士・常食でも美味しい介護食~ 「旬のトマトを使ったトマトゼリー」 前編 ...

-

スペシャリスト トーク

2021.10.01

-

-

新型コロナで在宅中に作る介護食 ⑥

『旬のトマトを使った トマトゼリー』(後編)三桂 × 独立メディア塾 駒村多恵 新型コロナで在宅中に作る介護食⑥ スペシャリスト~介護福祉士・常食でも美味しい介護食~ 「旬のトマトを使ったトマトゼリー」 後編 ...

-

スペシャリスト トーク

2021.10.01

-

-

2度目の秋

9月になりました。優しく頬を撫でるひんやりした秋風に、ふと寂しさを感じながらも、どこかでは移ろいゆく季節を愉しむこともあるような気がしています。若い頃は去り行く夏をひたすら追い...

-

関口 宏

2021.09.01

-

-

経済の足を引っ張る「コロナ失政」

日本経済の回復の勢いが弱まっている。国内総生産(GDP)が欧米や中国などに比べて伸び悩み、先行きの成長見通しも芳しくない。残念ながら、その原因は政府の新型コロナウイルス感染症対策...

-

小此木 潔

2021.09.01

-

-

新型コロナで在宅中に作る介護食 ③

『山芋と豆乳のスープ』三桂 × 独立メディア塾 駒村多恵 新型コロナで在宅中に作る介護食③ 「山芋と豆乳のスープ」 NHK総合「あさイチ」料理コーナーで料理人のアシスタントをしている駒村...

-

スペシャリスト トーク

2021.09.01

-

-

戦場フォトグラファー青木弘氏に聞く「アフリカ」4

キャプション #アフリカの歩き方 コロナ禍中に、中央アフリカ共和国への取材を計画。継続的に訪れていた現地に、コロナの影響で2年以上行けていなかった。 1.中央ア...

-

スペシャリスト トーク

2021.08.01

-

-

元首相の「頼み」を断れるか?―英国の「お仲間政治」

「今日、どこかの時点で少し話せるかな? いつでもこの番号にかけてくれよ」。 昨年4月3日午後3時22分、こんな文面のテキスト・メッセージが英国のリシ・スナク財務相の私用携帯電話に...

-

小林 恭子

2021.06.01

-

-

ワクチン始動

「予約、取れた?」。これがここしばらく高齢者仲間の合言葉のようになっていました。それほど新型コロナウイルスのワクチン接種の予約が、高齢者には難しいことになっていたということで...

-

関口 宏

2021.06.01

-

-

映画プロデューサー 宮島秀司に聞く コロナ禍のエンターテイメント③

凌ぎを削る米中映画業界とアフターコロナの日本エンタメの未来コロナ禍で中止・延期などほとんどの活動がストップしてしまったエンターテイメント業界。 2020年・映画の公開本数は下がっているのに、「鬼滅の刃」は歴代興行収入を上回る大ヒ...

-

スペシャリスト トーク

2021.04.30

-

-

コロナと五輪と経済と

新型コロナ感染症の第4波を抑え込むため、政府は4月25日から東京など4都府県に3度目の緊急事態宣言を出したが、期間は5月11日までの17日間という短さだ。こんな「短期決戦」方針では見通...

-

小此木 潔

2021.04.30

-

-

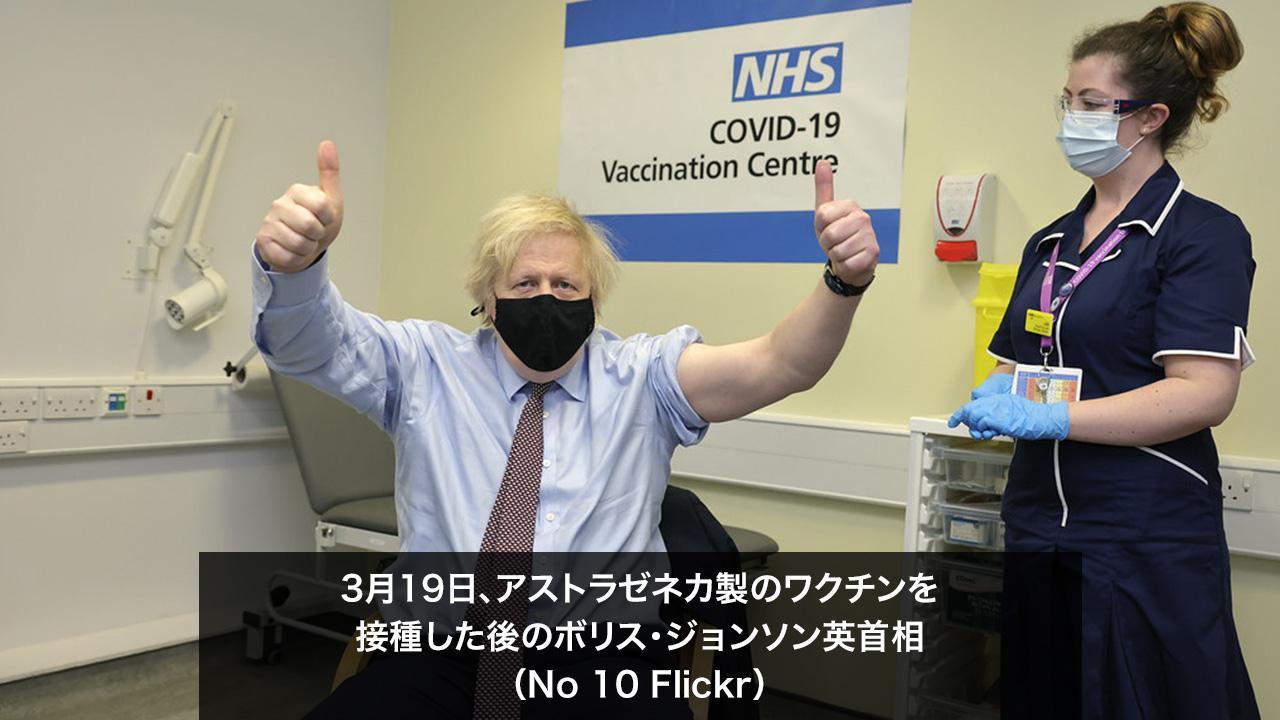

「みんなが抗体を持つ」社会‐ワクチン接種進む英国

日本では、2月17日、新型コロナワクチンの医療従事者への先行接種が開始され、4月12日からは65歳以上の高齢者向け接種が始まった。 政府の資料によると、4月27日時点の接種回数は医療従...

-

小林 恭子

2021.04.30

-

-

テレビは今・・・・

陽春の4月。一昔前なら我がテレビ業界は、春スタートの新番組のお披露目を華やかに競い合った季節なのですが、いつの頃からかお祭り気分も薄れ、一つの番組の始まりと終わりがはっきりしな...

-

関口 宏

2021.04.01

-

-

映画プロデューサー 宮島秀司に聞く コロナ禍のエンターテイメント②

アジア(中国・韓国)のエンターテイメントコロナ禍で中止・延期などほとんどの活動がストップしてしまったエンターテイメント業界。 2020年・映画の公開本数は下がっているのに、「鬼滅の刃」は歴代興行収入を上回る大ヒ...

-

スペシャリスト トーク

2021.04.01

-

-

コロナバブル崩壊に備える税制論議を

東京証券取引所の日経平均が3万円を超えたと聞いて、バブルの時代を思い出した。だが、新型コロナ感染症パンデミックによる経済危機が続く今は、株高など別世界の出来事としか思えない人も...

-

小此木 潔

2021.03.01

-

-

映画プロデューサー 宮島秀司に聞く コロナ禍のエンターテイメント

コロナ禍で中止・延期などほとんどの活動がストップしてしまったエンターテイメント業界。 2020年・映画の公開本数は下がっているのに、「鬼滅の刃」は歴代興行収入を上回る大ヒ...

-

スペシャリスト トーク

2021.03.01

-

-

コロナと「新・地方の時代」(下)

地方財政さらに国依存に? 前号では、コロナ禍の中で進む「リモートワーク移住」が東京一極集中を崩し、「新・地方の時代」を拓く可能性について述べた。それには自治体が自立し、魅...

-

福嶋 浩彦

2021.03.01

-

-

Go Toの予算を医療や補償に

政府が春にもGo Toキャンペーンを再開しようとしている。6月末までの事業継続のためとして、1兆円を超える金額を2020年度一般会計の補正予算に組み込んだ。夏の五輪もやる、Go Toも、とい...

-

小此木 潔

2021.02.04

-

-

日本人を病気にする?五輪中止

1964年の東京五輪について、日本の作家たちの文章が「東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典」に収められています。開会式について三島由紀夫はこう書きます。 「オリンピック反対論...

-

君和田 正夫

2021.02.01

-

-

EU、「東」と「西」の衝突

英国が抜けて、加盟国が27カ国となった欧州連合(EU)。 ここ10年ほどを振り返ると、いくつかの不協和音が聞こえてくる。 2009年、ギリシャの財政赤字の実態が判明したことで、EUの...

-

小林 恭子

2021.02.01

-

-

コロナと「新・地方の時代」(上)

東京の人口減少!? 新型コロナの感染拡大で11府県に緊急事態宣言が出されている最中だが、だからこそ、今後の社会の在り方を考えたい。 総務省の「住民基本台帳人口移動報告」によ...

-

福嶋 浩彦

2021.02.01

-

-

「コロナ感染」した私が「同居介護の母」と過ごした4日間

「のどがちょっと痛い」 いま振り返れば、これが“異変”の始まりでした。10月30日、土曜日の夜のことです。 翌日、馴染みの耳鼻科で風邪薬をいただきました。熱があるわけでもないし、...

-

駒村 多恵

2021.01.01

-

-

無駄とコロナ

コロナを背負ったままの年越し。世界中の人々が同じ辛い想いの中にいる不思議な新年の幕開けです。暮れからアメリカやヨーロッパでワクチンの接種が始まりましたが、我が日本ではい...

-

関口 宏

2021.01.01

-

-

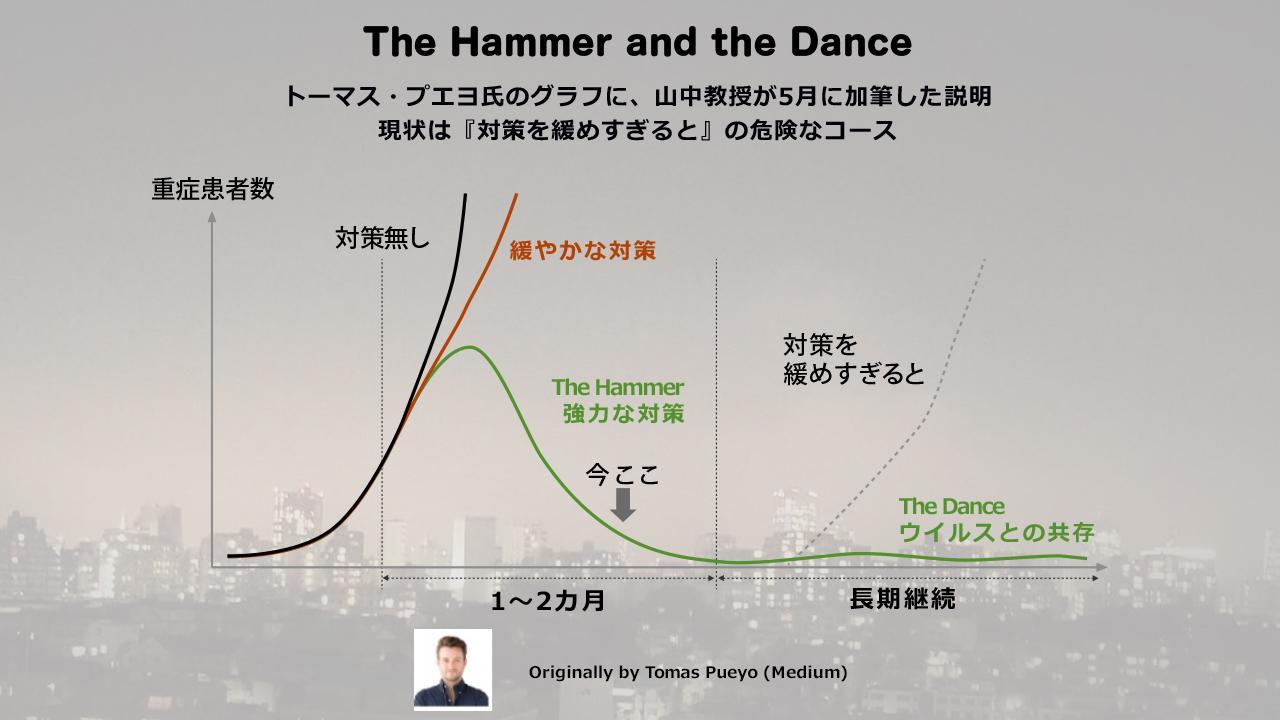

コロナとの派手なダンスは踊れない

急がば回れ、と言いたくなるような世界各国の現状である。新型コロナウイルス感染症で落ち込んだ経済活動を回復させようとして、感染拡大や医療崩壊の危機に瀕する国々が目立ってきている...

-

小此木 潔

2021.01.01

-

-

菅さん、「Go To 五輪」をあきらめましょう

コロナにおびえたまま新年を迎えました。ウイルスの変異種が急速に広がって、世界は入国の禁止合戦という新たな段階に入りました。菅首相が渋々決めた「Go Toトラベル」の一時停止程度の対...

-

君和田 正夫

2021.01.01

-

-

コロナの年の瀬

コロナ、コロナに明け暮れたこの一年。しかも秋から冬にかけての第三波と思われる感染者の急増に、「GoTo」も「オリンピック」も立ち往生しているように見えます。誰もが不安を抱えながら...

-

関口 宏

2020.12.01

-

-

「感謝祭どう過ごすか」にも政治的分断

11月18日には1869人が新型コロナウイルスで死亡し、全米での死亡者が、25万人を超えた。最初の死者が出たのは2月29日とされている。これまでに1100万人の米国人が新型コロナウイルスに感染...

-

武隈 喜一

2020.11.21

-

-

歴史家加来耕三に聞く「歴史にまなぶ・・」④

三桂 × 独立メディア塾 歴史家加来耕三に聞く「歴史にまなぶ・・」④ 出演: 加来耕三 歴史家・作家として独自の史観にもとづく著作活動を行なっている。 「歴史研...

-

スペシャリスト トーク

2020.11.01

-

-

大統領の治療費はいくら?

トランプ大統領は退院が決まった時、Twitterに「あなたの生命を新型コロナウイルスに左右させない。新型ウイルスを恐れることはない」と投稿した。しかし、一般的な米国市民が恐れているの...

-

武隈 喜一

2020.10.13

-

-

歴史家加来耕三に聞く「歴史にまなぶ・・」③

三桂 × 独立メディア塾 歴史家加来耕三に聞く「歴史にまなぶ・・」③ 出演: 加来耕三 歴史家・作家として独自の史観にもとづく著作活動を行なっている。 「歴史研...

-

スペシャリスト トーク

2020.10.01

-

-

歴史家加来耕三に聞く「歴史にまなぶ・・」②

コロナ禍の未来と徳川家康が作った天下太平三桂 × 独立メディア塾 コロナ禍の未来と徳川家康が作った天下太平 出演: 加来耕三 歴史家・作家として独自の史観にもとづく著作活動を行なっている。 「歴史研究...

-

スペシャリスト トーク

2020.09.24

-

-

歴史家加来耕三に聞く「歴史にまなぶ・・」①

三桂 × 独立メディア塾 出演: 加来耕三 歴史家・作家として独自の史観にもとづく著作活動を行なっている。 「歴史研究」編集委員。内外情勢調査会講師。地方行財政調査...

-

スペシャリスト トーク

2020.09.01

-

-

withコロナの経済学 ①

三桂 × 独立メディア塾 収録:2020年6月収録 出演: 伊藤聡子 フリーキャスター・事業創造大学院大学客員教授 池田健三郎 経済評論家・共同PR総研所長・関西学院大学...

-

スペシャリスト トーク

2020.08.01

-

-

アフターコロナ

「完全に終わりました!もう大丈夫です!」という宣言は出せないのでしょうね、この新型コロナウィルス。 何をするにも恐る恐る、ちょっとした行動にもブレーキがかかる鬱陶しさ。一昔...

-

関口 宏

2020.07.01

-

-

新型コロナで在宅中に作る介護食 ②

『ラタトゥイユ』三桂 × 独立メディア塾 駒村多恵 新型コロナで在宅中に作る介護食 「ラタトゥイユ編」

-

スペシャリスト トーク

2020.07.01

-

-

スペイン風邪と力士

「関取」は「咳取り」? 兵庫県養父(やぶ)町の崖縁に「大灘栄吉墓」と彫られた石碑が建っている。はて何だろうと通りすがりの人に尋ねると「あれは咳の神さんですよ」と教えてくれ...

-

独立メディア塾 編集部

2020.07.01

-

-

「経済再開」ツイートの半分はBots

4月中旬から5月にかけ、トランプ大統領の主張に沿って、「ロックダウンを終わらせ、生活を再開せよ」という“Reopen America”運動のデモが各地を揺さぶった。制限を緩めて一刻も早く経済を...

-

武隈 喜一

2020.06.06

-

-

新型コロナで在宅中に作る介護食 ①

三桂 × 独立メディア塾 駒村多恵

-

スペシャリスト トーク

2020.06.01

-

-

ワクチンを真っ先に使うのは誰か

昨年末にその存在が確認されたばかりの新型コロナウイルスが、世界中に感染者を拡大させている。5月末時点で感染者は約530万人、死者は約34万人。収束までにはまだまだ時間がかかると言わ...

-

小林 恭子

2020.06.01

-

-

連載 あなたの地方自治

第五回 コロナ後、対話の社会を作れるか●人口減少時代は「あれか、これか」 自治体は、住民の要求を「あれもこれも」実現しようとしてきた。一方、住民は同じ要求の人が集まり声を上げた。公共施設で言えば、図書館充実を求める...

-

福嶋 浩彦

2020.06.01

-

-

コロナめぐり「陰謀論」が横行

Facebook、YouTube、Googleは、そろって5月7日にそれぞれのサイトから”Plandemic”と題する動画を削除した。削除の理由として各社は、動画に「新型コロナウイルスについて医学的に証明され...

-

武隈 喜一

2020.06.01

-

-

コロナ禍のテレビ

5月25日、東京でも新型コロナウィルスの緊急事態宣言が解除になりました。どこかホッとしながらも、まだ手放しでは喜べない複雑な思いの中に多くの方がいらっしゃるものと思われます。...

-

関口 宏

2020.06.01

-

-

新型コロナウィルス・経済の危機!? ③

三桂 × 独立メディア塾 関口宏・君和田正夫・池田健三郎 対談 新型コロナで日本の経済はどうなっていくのか ③ ハイパーインフレの可能性と日本経済

-

スペシャリスト トーク

2020.05.10

-

-

コロナが迫る経済社会の大転換

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、世界大恐慌以来の衝撃が地球をおおっている。コロナとの戦いがどれだけ長引くかは不明で、命と健康がいつまで脅かされ、暮らしはどれだ...

-

小此木 潔

2020.05.01

-

-

STAY HOME

「あぁ 仲間と会って一杯やりたい!」と大声で叫んでみたくもなる日々、この新型コロナウィルス(COVID-19)はいつ治まってくれるのでしょうか。本を読んだりテレビを見たり、部屋の整理...

-

関口 宏

2020.05.01

-

-

コロナに立ち向かう女性リーダー

妻に言われました。 「女性の方が速くていいわね」「?」「コロナ対策よ」「えっ、コロナ?」「東京都の小池知事とか、ドイツのメルケル首相とかよ」 なるほど、このところ小池知事...

-

君和田 正夫

2020.05.01

-

-

コロナ対策は「始まり」に過ぎない

コロナ対策について日本の対応が遅い、という指摘が内外から聞こえてきますが、今や「シッチャカメッチャカ」の状態です。減収世帯への30万円支給があっさり一人10万円に代わって、補正予...

-

君和田 正夫

2020.05.01

-

-

新型コロナウィルス・経済の危機!? ②

三桂 × 独立メディア塾 関口宏・君和田正夫・池田健三郎 対談 新型コロナで日本の経済はどうなっていくのか ②

-

スペシャリスト トーク

2020.05.01

-

-

新型コロナウィルス・経済の危機!? ①

三桂 × 独立メディア塾 関口宏・君和田正夫・池田健三郎 対談 新型コロナで日本の経済はどうなっていくのか ①

-

スペシャリスト トーク

2020.04.07

-

-

連載 あなたの地方自治

第三回 『自治をする覚悟』を持とう例えばだが、ある市が道路整備か学校改修か、どちらを優先させるか選択を迫られたとする。どうするか。 ●自治体が自分で決める 従来は、国が「国土建設が重要」と言って道路の補助金を...

-

福嶋 浩彦

2020.04.01

-

-

事、足りれども

新型コロナウィルス騒動の中、初めてネット会議なるものを経験しました。万が一の事が起これば、担当する番組そのものの継続が危ぶまれると言われ、事務所のパソコンの前に座りました。画...

-

関口 宏

2020.04.01

-

-

五輪の重荷が消えて

甘すぎる日本の対応、と思えるくらい、新型コロナウイルスの感染は世界中に拡大しています。1月30日に2人の感染者が出たイタリアは、わずか2か月で死者が1万人を超え、火葬が滞るほどにな...

-

君和田 正夫

2020.04.01

-

-

ペストによる休校がニュートンの創造的休暇を生んだ

アイザック・ニュートンは万有引力の法則だけでなく微分積分学や光学の研究などでも優れた研究成果をあげました。 1643年に英国で生まれて1661年にケンブリッジ大学に入りました。その...

-

独立メディア塾 編集部

2020.04.01

-

-

自分事

2020年。「今年は何か大きなことが起こる」と正月早々ある友人から聞かされていました。干支は「庚(かのえ)」、十二支は「子(ね)」。と言われても私にはチンプンカンプン。何でも...

-

関口 宏

2020.03.01

-

-

「コロナ恐慌」か東京五輪への懸念広がる

今年(2020年)に入って感染が拡大したコロナウイルスをめぐる動きがあわただしくなっています(20年2月28日現在)。感染した「ダイヤモンドプリンセス号」が横浜港に寄港した2月3日以降、...

-

稲村

2020.02.28

-